こんにちは、トッピーです。

台湾に住み始めて1年が経過したので、生活にはかなり慣れてきました。

ただ台湾へ来た当初は、日本との様々な違いに戸惑う場面が沢山ありました。

特に食事をする場面で、日本との違いを感じる場面に多く直面してきました。

些細な違いから、日本と真逆な習慣まで、近い国とはいえ食事習慣・マナーにはやはり違いがあるなと感じました。

台湾生活を検討している方も、最初はそのギャップに困惑するかもしれません。

そこで本記事では、私が感じた日本と異なる台湾の食事習慣・マナーを紹介します。

本記事の内容をチェックしておけば、台湾暮らしを始めたときの食事時におけるカルチャーショックを少し軽減できるかもしれません。

目次 Close

以下、私が驚いた8つの日本との違いです。

- 人前でもゲップはOK

- 水は基本的にぬるい

- 麺を豪快にすするのはNG

- 食べきれない分は持ち帰り可能

- 注文の仕方

- 食べ歩きしている人も多い

- 生野菜は中々取れない

- 飲酒文化はあまり無い

1つずつ、解説していきます。

日本では公の場でのゲップは失礼とされ避けられる行為ですが、台湾ではこの習慣が全く異なります。

台湾では、人前でのゲップが特に問題視されません。実際、食事を美味しく楽しんだ証として受け入れられることすらあります。料理を堪能した後のゲップは、その満足感の表れとして理解されるのです。

これは私が台湾へ来て最も驚いたことの1つです。綺麗な格好をしたお姉さんでも、レストランや屋台での食事中、遠慮なく大きなゲップをする姿を何度も見かけました。

仕事中でも、オフィスに響き渡るほどの大きなゲップをしている人がいて、最初は「えっ!?」となりました。

この習慣は、台湾社会における緩い雰囲気とも関連しているのかもしれません。日本のように厳格なマナーや礼儀を重んじる文化とは異なり、台湾では自然体で振る舞う傾向があります。食事中のゲップも、このような社会的な雰囲気の反映なのかもしれません。

周囲の人が平然とゲップをする様子を見るのはもう慣れましたが、自分が人前で大きなゲップをするのは、いまだに抵抗があります。笑

日本では食事中に冷たい水を飲むことが一般的ですが、台湾では基本的に、ぬるい水が提供されます。真夏でもぬるい水を提供する場所が多いです。

これは「冷たい水は体に良くない」という多くの台湾人が持っている健康観念に根ざした習慣のようで、これがぬるい水が好まれる理由の一つとなっています。

特に女性がこの意識を持っており、体の「冷え」を避けることが健康を保つ上で重要だと考えている人が多いようです。

日本人の私からすると、暑い日に長時間歩いた後はキンキンに冷えた水を飲みたいのです。正直、ぬるい水は喉が潤った気があまりしないのです。

私の台湾人彼女も、真夏も常温の水を好んで飲んでおり、一方で私は冷えた水を飲みたいので、家では常温用と冷水用で2種類用意しています。

日本では、特にラーメンやそばなどを食べる際に麺を豪快にすするのが一般的です。麺をすすることが美味しさを引き立てる行為として認識されていますよね。

ただ「麺をすする」というのは日本独特で、外国では一般に避けられる行為です。

台湾でもこのような麺の食べ方は一般的ではなく、むしろ避けられる傾向にあります。

台湾の人は「麺をすする」というよりも、箸で麺を口まで持っていくような食べ方です。

日本人の私からすると、豪快に麺をすすりたいと思うのですが、「郷に入っては郷に従え」で、麺を食べる時は極力音を立てないようにしています。

あまりにも大きな音ですすっていると、周囲から好ましくない視線を受けることもあるかもしれません。

日本人がついやってしまう食習慣かもしれませんが、台湾を訪れて麺料理を食べる際には、静かに食事をすることが望ましいかもしれません。

中国語で「打包(ダーバオ)」と言いますが、「食べきれない分は持ち帰る」という文化があります。

日本では食事を残すことが無礼と見なされることもありますが、台湾ではこの習慣が異なり、食べきれない料理を持ち帰ることが一般的であり、全く問題視されません。

台湾のレストランでは、客が食べきれなかった料理を持ち帰ることを想定して、包装材料や容器が用意されていることが多いです。これは、食べ物を無駄にしないという考え方に基づいています。

台湾人は、食べ物を大切にし、余ったものを捨てることを極力避ける傾向にあります。そのため、食事を持ち帰ることは、食文化の一部として受け入れられています。

また台湾の食事は量が多く、色々な種類を少しずつ味わう場合も多いです。そのため、一度の食事で全てを食べきることが難しい場合もあり、このような状況では、残った食べ物を持ち帰り、後で楽しむことができるのです。

居酒屋でも、お鍋でも、かき氷でも、基本的に何でも持ち帰りできます。そのため、食事を残した際には、遠慮せずに持ち帰りのパッケージを求めて大丈夫です。

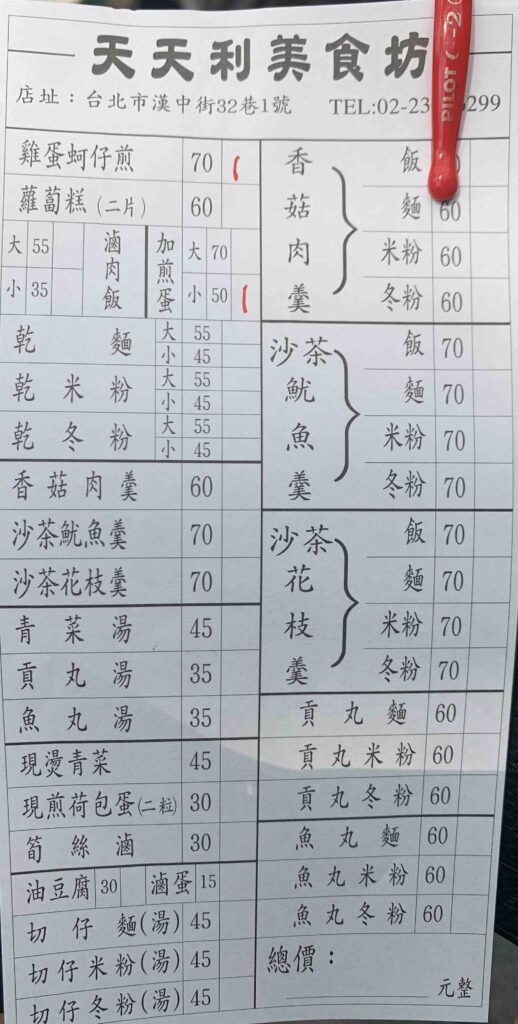

料理の注文の仕方も、日本と若干異なります。

お店によっても異なりますが、多くの店舗では注文用紙が用意されており、それに何を何個注文するか記入します。

用紙への記入が完了したらそれを店員さんに渡し、注文が完了します。

中国語のメニューしかない場合は、ググりながらどんな料理か確認しましょう。

台湾では、夜市で食事を取る文化があり、そこでは多くの人々が様々な食べ物を買い、歩きながら楽しんでいます。

夜市の屋台では、小籠包、鶏肉飯、豆花、鉄板焼き、揚げ物など、様々な台湾グルメが提供されています。

これらの料理は、持ち運びやすく、歩きながらでも手軽に食べられるように工夫されています。台湾の人々にとって、これらの屋台での食べ歩きは日常生活の一部であり、友人や家族と一緒に楽しむ社会的活動です。

台湾の食べ歩き文化は、食事に対する台湾人の自由でカジュアルな雰囲気を反映しているように感じます。

台湾を訪れた際には、この食べ歩き文化を体験することをお勧めします。

夜市で様々な食べ物を楽しみながら、台湾の食文化の多様性と、人々の暮らしの中での食事の役割を感じ取ることができるでしょう。

台湾では野菜は主に調理されて提供されることが一般的で、生で食べることが少ないです。

台湾の料理における野菜の使い方は、炒め物、スープ、蒸し物など、さまざまな調理方法があります。これらの料理では、野菜はしっかりと火を通して調理されます。

台湾での野菜の扱いの背景には、食の安全に対する懸念があります。台湾では過去、水の衛生状態や農薬の使用に関する問題が指摘されており、これが生野菜を食べる習慣が少ない一因とされています。

また、常温の水を好むこととも関連していますが、台湾では体のバランスを整えるために、温かい食事を摂ることが推奨されています。

これが野菜を生で食べるよりも、火を通して温かくする調理法を好む理由の一つです。特に、冷たい食べ物は「体を冷やす」と考えられることがあり、これが生野菜の摂取を避ける文化的背景となっています。

ずっと台湾で生活をしていると、生野菜を食べたくなることが沢山あります。健康面も心配になりますからね。

ただ生野菜サラダを提供しているお店もあるので、私はそういったお店を見つけて意識的に野菜を摂取するようにしています。

日本では食事と共にお酒を楽しむ習慣がありますが、台湾ではこの傾向が比較的少ないです。

台湾にもバーや居酒屋も存在しますが、飲酒を中心とした社会的な集まりは、日本ほど一般的ではありません。

台湾の飲酒文化の控えめな特徴は、その社会的慣習に根ざしています。

台湾では、アルコールを中心とした社交の場というよりも、食事や会話、お茶を楽しむことに重点が置かれる傾向があります。

私自身、台湾で働き始めてから飲み会というものはほとんど経験が無いです。

会社の同僚たちとのイベントも、「食事会」という名目になっています。

実際、同僚の多くは食事・会話を楽しむことに焦点を置いており、お酒を飲む人は少数です。

飲み会好きではない私にとっては、ありがたい文化です。

本記事では、私が台湾生活で驚いた食習慣・マナーにおける日本とのギャップを紹介しました。

些細な違いから真逆なものまで、色々と違いがあって面白いですよね。

台湾生活を始めると、最初はその違いに困惑するかもしれません。本記事で紹介した内容を覚えておけば、カルチャーショックを軽減できるかもしれません。

最初は様々な違いに戸惑うことになるかもしれませんが、少しずつ文化の違いを受け入れ、吸収し、適応していきましょう。

それでは、最後までご覧いただきありがとうございました。